L’intensification des systèmes de production et le développement des monocultures rendent les systèmes agricoles plus vulnérables au contournement des résistances variétales. Une fois adapté à une nouvelle variété résistante, un bioagresseur dispose en effet d’une grande surface de plantes identiques où se répandre très rapidement.

Une situation classique se traduit par la répétition de cycles d’expansion de l’utilisation d’une variété résistante, suivie d’une forte récession quand elle devient sensible suite à son contournement par un agent pathogène. Ces cycles sont souvent nommés « boom and bust ».

Cette stratégie de déploiement, bien que peu durable, pourrait fonctionner si les facteurs de résistance étaient une ressource abondante et renouvelable. Ce n’est malheureusement souvent pas le cas. Au mieux, pour un agent pathogène et une culture donnée, seuls quelques gènes de résistance sont généralement décrits.

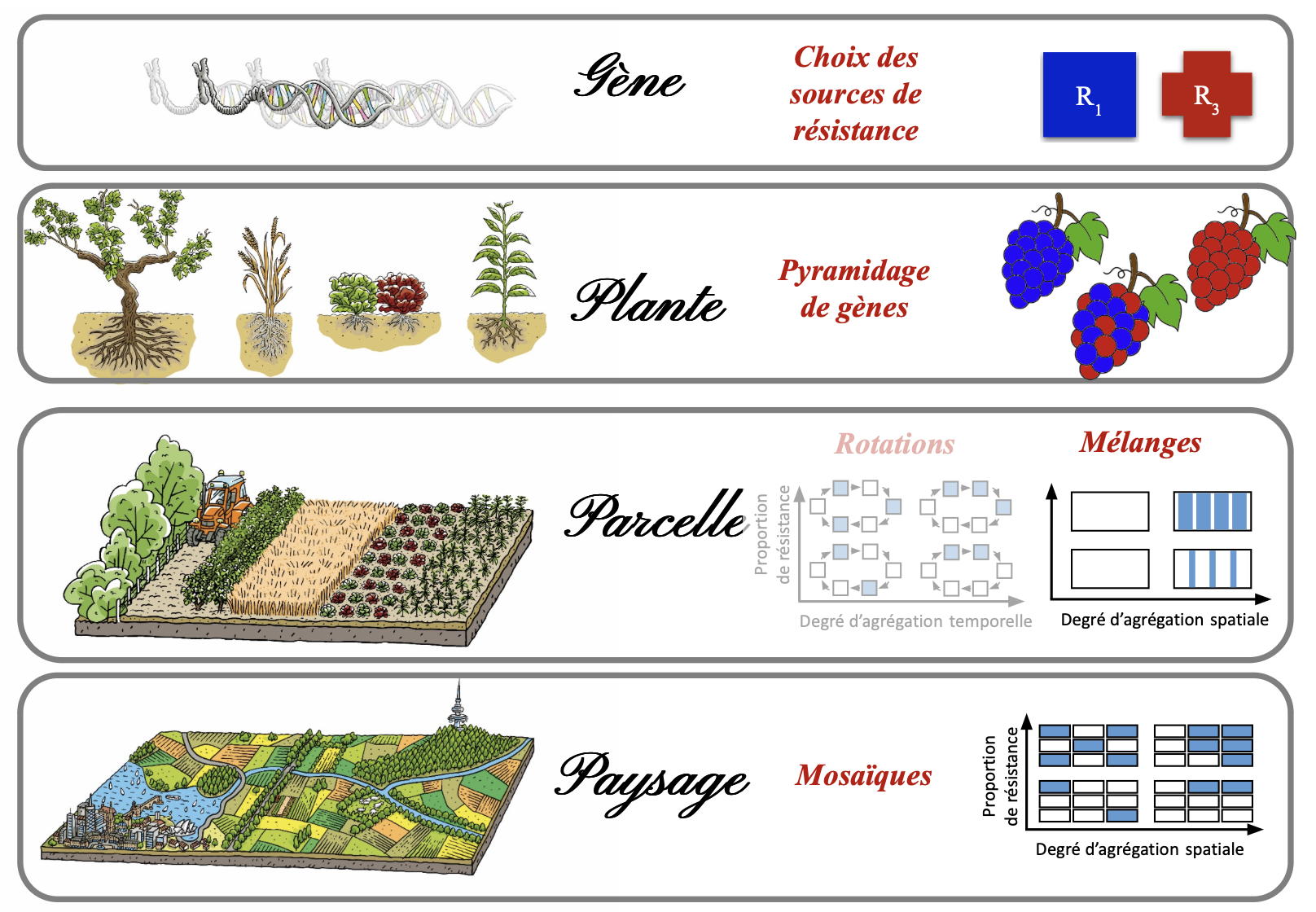

Le développement des stratégies de déploiement plus durable passe par la diversification des sources de résistance dans le temps comme dans l’espace, et ce, à différentes échelles de la plante au paysage. L’objectif est double. Il s’agit de maîtriser les bioagresseurs pour limiter les pertes de récoltes (contrôle épidémiologique) tout en retardant voire empêchant le contournement des résistances (contrôle évolutif).

Si certaines des approches présentées ici sont déjà utilisées (pyramidage, mélange variétal, ...) d'autres, issus des recherches sur les systèmes de protection durables des cultures, restent largement à l'état de proposition (mosaïques paysagères). En les combinant, une large gamme de stratégies se présentent à nous !

De nombreux facteurs de résistance identifiés dans les plantes sauvages ne sont pas pertinents ou faciles à utiliser dans les programmes de création variétale, soit en raison d'un faible effet de protection, soit en raison d'un niveau d'introgression insuffisant. Ainsi, pour la vigne, parmi la trentaine de résistances connues contre le mildiou, seul, quatre sont réellement mobilisés dans les variétés inscrites.

Les résistances sont généralement classées selon leur niveau d’efficacité (totales ou partielles), leur déterminisme génétique (mono- ou polygéniques) et leur spectre d’action (spécifique ou non-spécifique des souches du parasite). Les résistances qualitatives sont actives uniquement contre certaines souches de l’agent pathogène. Elles sont généralement mono- ou oligo-géniques et totales puisqu’elles bloquent le développement de la maladie. Les résistances quantitatives sont généralement actives vis-à-vis de l’ensemble des souches (non-spécifique). Elles sont le plus souvent polygéniques, et leur caractère quantitatif se manifeste par un ralentissement, plutôt qu’un blocage, du développement de l’agent pathogène. Il est essentiel de ne pas confondre dans une généralisation abusive ces trois caractères. Ainsi, les résistances de la vigne au mildiou sont des résistances quantitatives à hérédité monogénique.

De nombreux facteurs de résistance identifiés dans les plantes sauvages ne sont pas pertinents ou faciles à utiliser dans les programmes de création variétale, soit en raison d'un faible effet de protection, soit en raison d'un niveau d'introgression insuffisant. Ainsi, pour la vigne, parmi la trentaine de résistances connues contre le mildiou, seul, quatre sont réellement mobilisés dans les variétés inscrites.

Les résistances sont généralement classées selon leur niveau d’efficacité (totales ou partielles), leur déterminisme génétique (mono- ou polygéniques) et leur spectre d’action (spécifique ou non-spécifique des souches du parasite). Les résistances qualitatives sont actives uniquement contre certaines souches de l’agent pathogène. Elles sont généralement mono- ou oligo-géniques et totales puisqu’elles bloquent le développement de la maladie. Les résistances quantitatives sont généralement actives vis-à-vis de l’ensemble des souches (non-spécifique). Elles sont le plus souvent polygéniques, et leur caractère quantitatif se manifeste par un ralentissement, plutôt qu’un blocage, du développement de l’agent pathogène. Il est essentiel de ne pas confondre dans une généralisation abusive ces trois caractères. Ainsi, les résistances de la vigne au mildiou sont des résistances quantitatives à hérédité monogénique.

Le pyramidage consiste à sélectionner des variétés portant plusieurs gènes de résistance. Cette pratique, assimilable à une diversification des résistances à l’échelle d’une plante individuelle, vise la première étape du contournement d’une résistance en réduisant la probabilité de voir émerger (à partir d’une plante sensible) un agent pathogène cumulant toutes les mutations génétiques nécessaires au contournement des gènes pyramidés. En effet, les mutations requises sont plus nombreuses et, de plus, chacune induit potentiellement un coût de fitness réduisant la compétitivité des mutants virulents par les souches infectant les plantes sensibles.

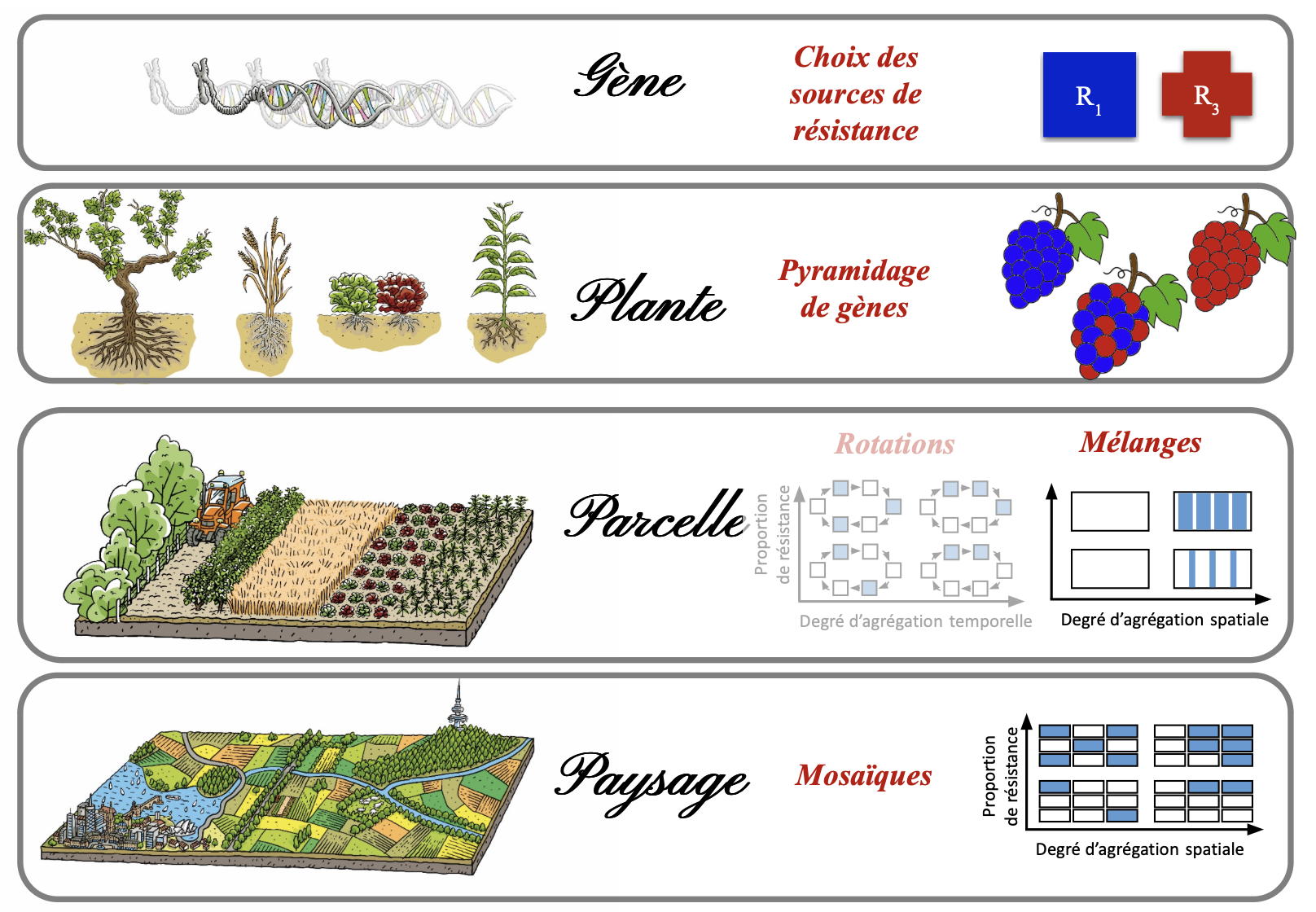

Pour diversifier les résistances dans ses parcelles, l’agriculteur peut implanter des mélanges de variétés de sa culture, en associant des variétés complètement différentes les unes des autres (mélange variétal classique), en utilisant des variétés « population » (c’est-à-dire non fixée génétiquement) ou encore des multilignées (c’est-à-dire des lignées ne différant que par leurs gènes de résistance). Il peut également se tourner vers les associations de culture. Ces options reviennent toutes à cultiver, sur une même parcelle, des plantes présentant une diversité de sensibilités à une maladie. Elles diffèrent par le degré d’hétérogénéité génétique entre les composants du mélange, et par le patron d’implantation qui se traduira par une agrégation plus ou moins forte des plantes d’une même variété.

Pour diversifier les résistances dans ses parcelles, l’agriculteur peut implanter des mélanges de variétés de sa culture, en associant des variétés complètement différentes les unes des autres (mélange variétal classique), en utilisant des variétés « population » (c’est-à-dire non fixée génétiquement) ou encore des multilignées (c’est-à-dire des lignées ne différant que par leurs gènes de résistance). Il peut également se tourner vers les associations de culture. Ces options reviennent toutes à cultiver, sur une même parcelle, des plantes présentant une diversité de sensibilités à une maladie. Elles diffèrent par le degré d’hétérogénéité génétique entre les composants du mélange, et par le patron d’implantation qui se traduira par une agrégation plus ou moins forte des plantes d’une même variété.

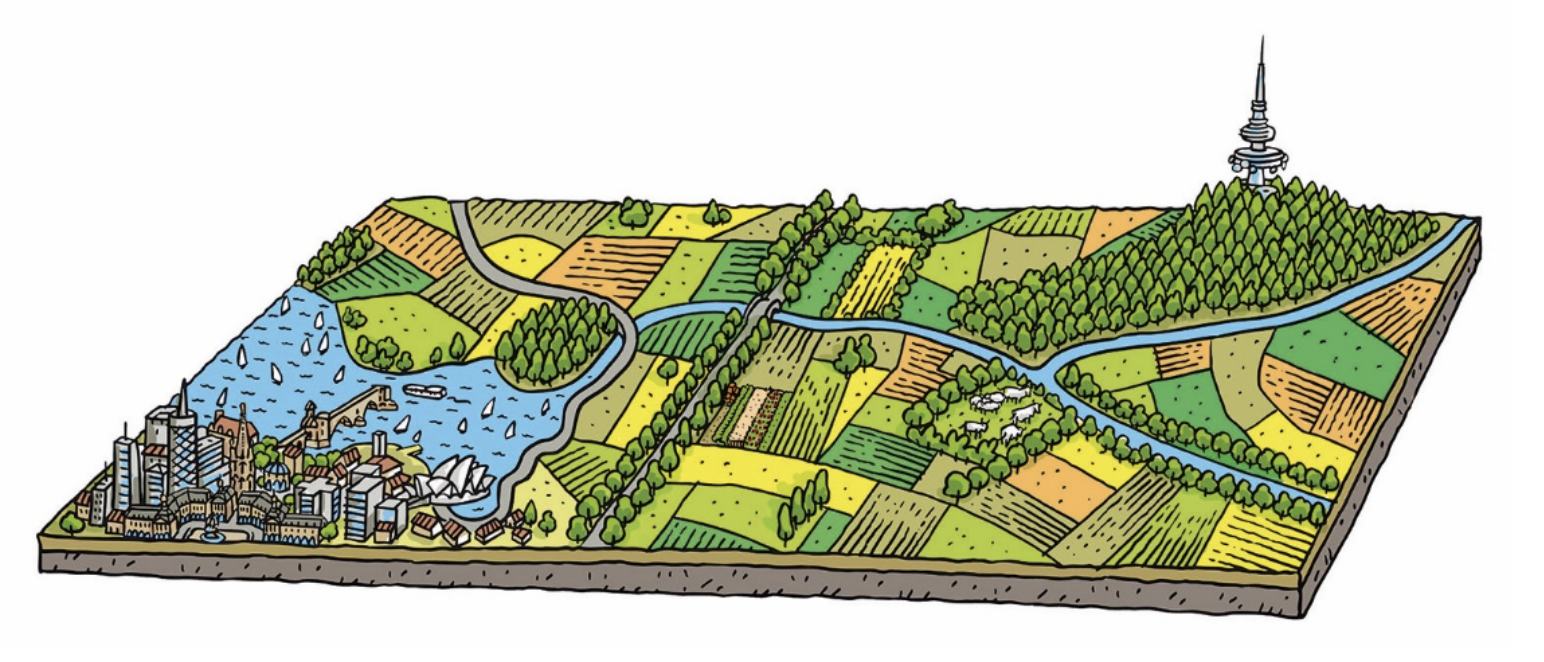

La diversité cultivée peut aussi être distribuée non plus au sein d’une même parcelle, mais entre les parcelles d’un paysage. On parlera alors de mosaïque paysagère. Ces stratégies agissent sur le contournement de résistance en limitant l’établissement et la propagation d’un agent pathogène virulent en mobilisant plusieurs mécanismes : diminution de la densité d’une variété donnée, effet dilution causé par des distances accrues entre les plantes d’une même variété, sélection de souches tantôt généralistes (pouvant infecter toutes les variétés) mais globalement peu agressives, tantôt spécialistes (très bien adaptées à une variété, mais pas aux autres)…

Chacun des choix opérés par les sélectionneurs (choix des gènes, pyramidage) et les agriculteurs (mélange, mosaïque, nombre de composantes, proportion relative, niveau d’agrégation…) peuvent avoir des conséquences différentes sur la propagation et l’évolution des agents pathogènes, mais également sur la faisabilité pratique du schéma de sélection.

L’ensemble des combinaisons possibles devient rapidement colossal. Face à un champ des possibles aussi vaste, à l’étendue des surfaces en jeu (typiquement un bassin de production) et aux durées nécessaires pour observer l’évolution des agents pathogènes (typiquement plusieurs années), l’expérimentation est inopérante pour tester et comparer des stratégies globales de déploiement.

Dans cette situation, il faut alors se tourner, d’une part, vers la modélisation mathématique, d’une autre part, il faut accroître collectivement la surveillance au terrain. L’observatoire OSCAR contribue pleinement à la réalisation de cet objectif !